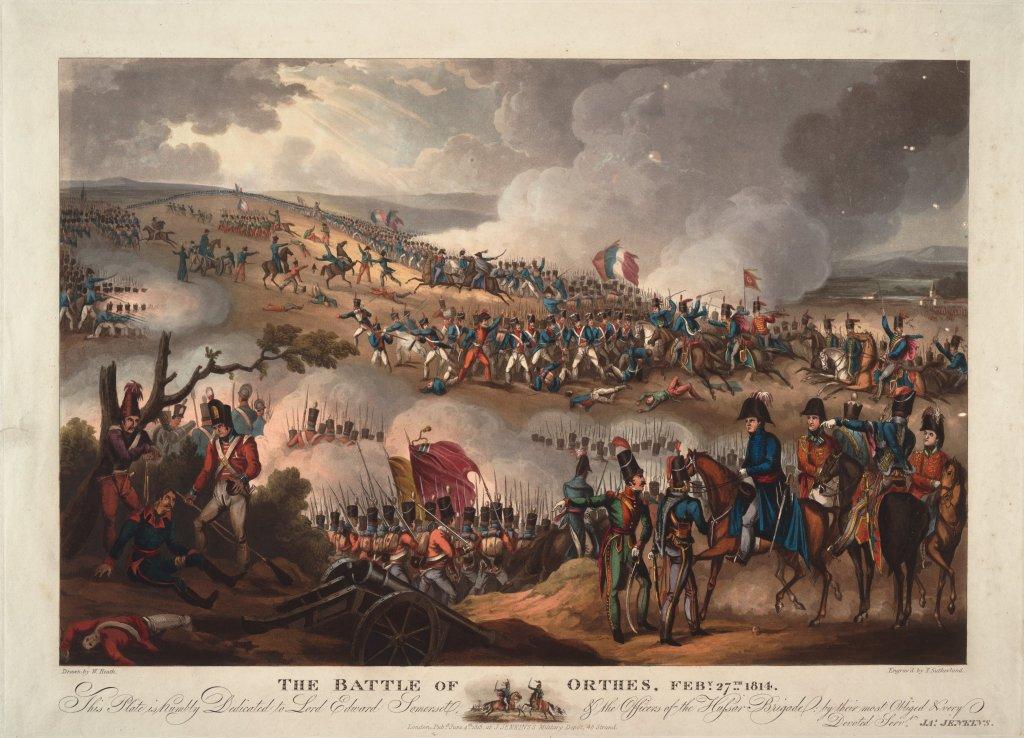

"Battle of Orthes, Feby. 27th 1814" - William Heath

Avec l'aimable autorisation de "Anne S.K. Brown Military

Collection, Brown University Library"

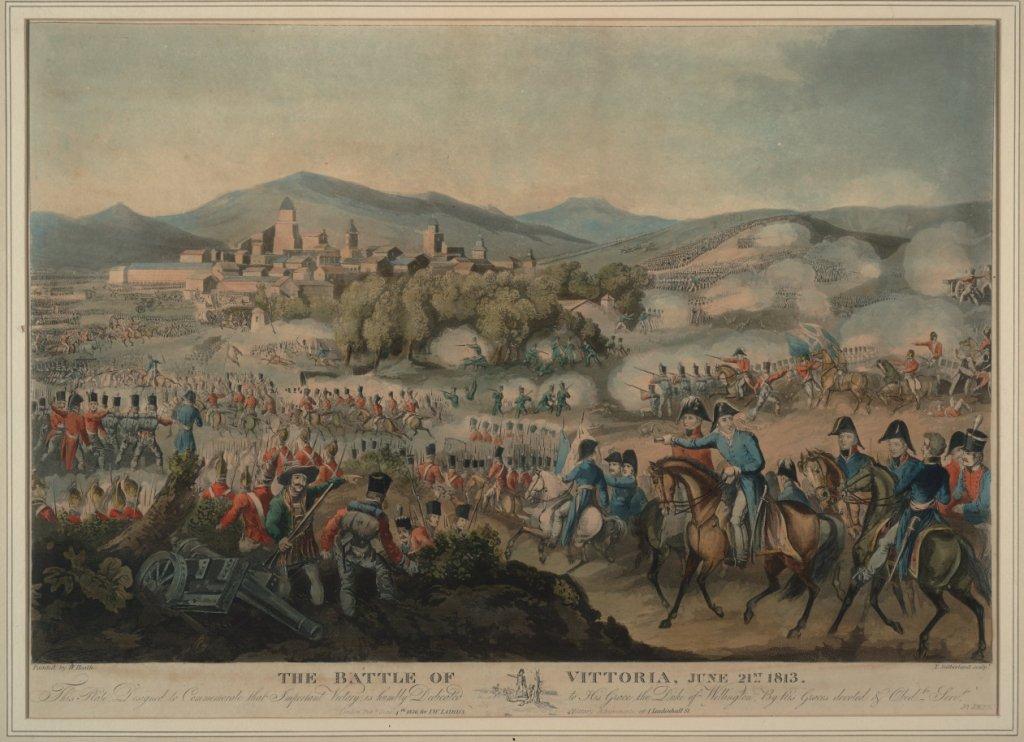

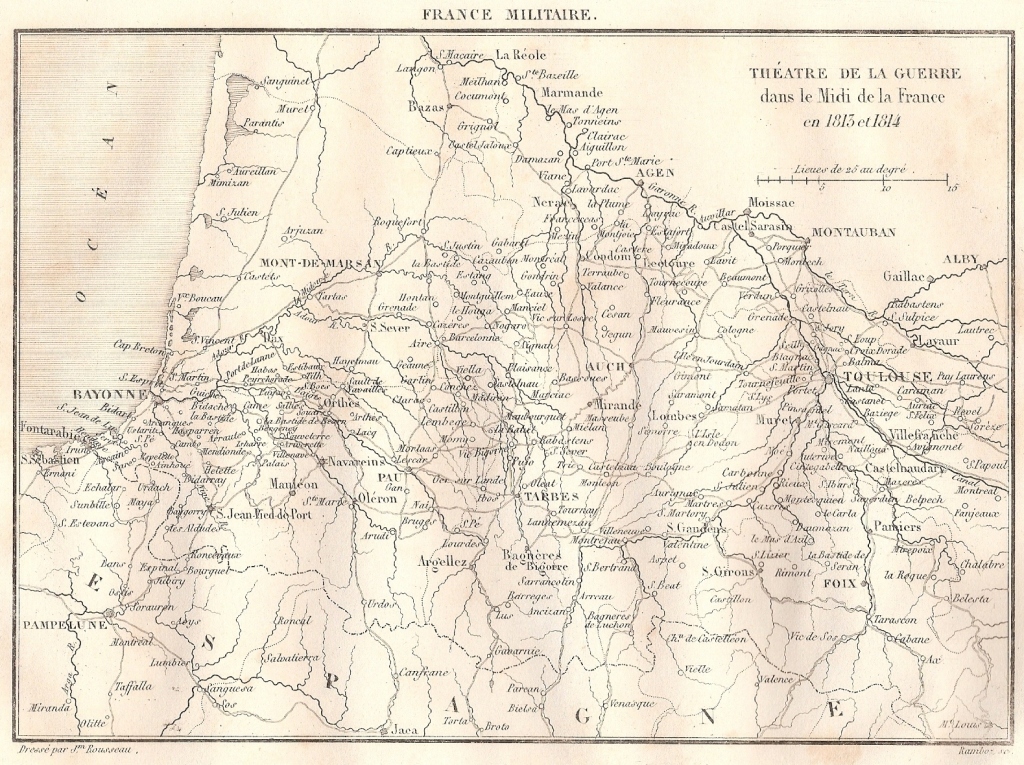

Le 21 juin 1813 sonne la fin des prétentions napoléoniennes en Espagne. La défaite de Vitoria (en Alava), contre l'armée alliée (Anglais-Portugais-Espagnols) commandée par le Marquis de Wellington, repousse les troupes françaises vers la frontière et les Pyrénées.

Le

sursaut français

|

Afin de relever une situation bien compromise, le

1er

juillet 1813, Napoléon,

alors à Dresde, nomme le

Maréchal Jean de Dieu

Soult, Lieutenant-Général en Espagne, à

la place de son frère Joseph. L'objectif français est

clair. Le Duc de Dalmatie doit éloigner l'ennemi de la

frontrière et lui faire repasser le cours de l'Ebre.

Dès sa prise de fonction, Soult réorganise les quatre armées d'Espagne(1) sous l'appellation d'Armée des Pyrénées (ou d'Espagne). Cette nouvelle organisation regroupe ainsi les troupes de l'Armée du Midi (du général Gazan), celles de l'Armée du Centre (du général Drouet d'Erlon), celles de l'Armée du Portugal (du général Reille) et enfin celle de l'Armée du Nord (du général Clauzel), soit au total 10 divisions dont une de réserve (Général Villatte) donnant environ 70 000 baïonnettes. La cavalerie assez réduite est commandée par le frère du Maréchal, le général Pierre Soult. Au début de l'été 1813, il ne reste plus aux mains des français que deux principales places fortes en Espagne occidentale : Saint-Sébastien sous le commandement du général Rey (frère du général présent à la bataille d'Orthez) et Pampelune sous le commandement du général Cassan. Au mois de juillet 1813, les fortifications de Saint-Jean-Pied-de-Port sont relevées, celles de Navarrenx améliorées, les châteaux-forts de Socoa et Lourdes remis en activité et la ville de Dax, devenue l’entrepôt des approvisionnerons de l’armée, est mise à l’abri d’un coup de main. |

"Battle of

Vittoria, June. 21th 1813" - William Heath

Avec l'aimable autorisation de "Anne S.K. Brown Military Collection, Brown University Library" |

De leur côté, les

alliés commandés par Lord

Wellington

disposent d'environ 90

000 hommes de diverses nationalités (Anglais,

Espagnols, Portugais, Allemands, ...).

Le front est établi

schématiquement

de part et d'autre de la frontière française,

matérialisé par la chaine des

Pyrénées et

la rivière de la Bidassoa.

Après deux contre-attaques françaises infructueuses pour secourir la garnison de Pampelune (bataille de Sorauren le 28 juillet 1813) puis de Saint-Sébastien (bataille de San-Marcial et de Vera le 31 août), qui ont causé d'énormes pertes à l'armée du Maréchal Soult (les généraux de division La Martinière et Van der Maësen faisant partie des officiers supérieurs tombés au combat), l'action se reporte à nouveau directement sur la frontière française.

Dès lors les opérations militaires vont se dérouler sur le territoire français.

L'offensive

alliée

Le 9 septembre 1813, la garnison de Saint-Sébastien capitule, libérant ainsi les troupes du siège en vue d'opérations futures. Cependant, ayant toujours sur ses arrière, la place forte de Pampelune, le général en chef anglais ne se lance pas immédiatement dans des opérations de grande envergure sur le sol français. Néanmoins, ayant eu connaissance de la reprise des hostilités dans le nord-est de l'Europe, l'armée alliée met un pied sur le territoire français en remportant la "bataille de la Bidassoa" durant la journée du 7 octobre 1813.

Cependant, Wellington doit faire face à

des problèmes d'ordre diplomatique et financier qui retardent

sa marche en avant. En effet, la junte espagnole est

toujours réticente à accepter la

légitimité du Maréchal anglais comme

commandant suprême des forces alliées. De

même, Wellington est dans l'attente de fonds en provenance

d'Angleterre pour alimenter sa campagne.

Entre temps, après quatre mois de siège, c'est au

tour de la garnison de

Pampelune de

capituler le 31 octobre 1813. Wellington, dont les

problèmes précédemment

décrits se sont apaisés, décide

alors de passer à l'action. Les 10

et

11 novembre,

il livre une bataille qui

repousse efficacement les défenses françaises

positionnées le long de la Nivelle ("bataille

de la Nivelle"). Le

dispositif de l'Armée des Pyrénées ne

permettant pas de

défendre une si grande étendue, le

Maréchal Soult

préfère reculer afin

de préserver ses troupes et de présenter une

menace toujours conséquente à son ennemi.

Le général en chef des coalisés, décidant de s'emparer de la rive droite de la Nive et d'éloigner Soult de la ville de Bayonne, attaque les Français le 9 décembre ("bataille de la Nive"). Les contre-attaques de Soult, le 10 et le 13 décembre ("bataille de Bayonne" et "bataille de Saint-Pierre d'Irube"), se soldent par des échecs. Wellington et son armée, fin décembre, ont réussi à toutes leurs opérations et se sont implantés de manière durable en France.

Le

démembrement

de l'Armée des

Pyrénées

Le

début de l'année 1814 est

utilisé par les deux belligérants pour

réorganiser leur

armée respective. L'armée française du Maréchal Soult,

dont le

quartier général est établi

à Peyrehorade,

se voit amputer à ce moment de près de 15

000 hommes et 40 bouches

à feu

destinés à

rejoindre l'armée de Napoléon qui

combat dans l'Est de la France. Tout d'abord le 17 janvier

1814, par ordre du

Ministre de la Guerre Clarke daté du 10, la

division de cavalerie Treilhard

(4ème, 14ème 16ème, 17ème,

21ème, 26ème, 27ème dragons)

quitte

l'armée pour se rendre à Paris, via Orléans. Ensuite,

suite

à un ordre du 19 janvier (confirmation de l'ordre du

10 janvier), les

divisions d'infanterie Boyer

(2ème Léger et 24ème, 118ème, 120ème

,122ème de Ligne) et Leval

(10ème et 17ème Léger et 3ème, 15ème,

101ème, 105ème de Ligne), soit

environ 10 000 hommes, se rendent également

à Orléans.

Le Duc de Dalmatie en voulant montrer son zèle à la cause

impériale

envoie en plus,

sans ordre, les

dragons de la brigade Sparre

(5ème et 12ème

régiments) stationnés vers Tarbes, 2 compagnies

d'artillerie à cheval et 2 compagnie d'artillerie à

pied (soit 28 bouches à feu) (Lettre

du

Maréchal Soult au Duc de Feltre le 2 février 1814 à Peyrehorade).

Enfin

début

février, c'est le tour de 4 700

hommes pris

dans 19 régiments, de tous les gendarmes et de 2000

vétérans de quitter l'Armée des

Pyrénées. Devant l'affaiblissement de ses

troupes, le

Maréchal Soult propose au Ministre de la Guerre Clarke (courrier

du 17 janvier)

et ensuite à Napoléon (courrier

du 19 janvier)

de ne garder qu'une forte garnison à Bayonne sous les ordres

du

lieutenant-général Drouet d'Erlon et un corps de

partisans commandé par le

lieutenant-général

Clausel, ayant pour but de menacer en permanence les

arrières et

les flancs de l'ennemi. Il propose ainsi, que le reste des troupes

disponibles, sous les ordres du

lieutenant-général

Reille, aille renforcer les armées à

proximité de

Paris et que lui-même vienne se mettre au service de

l'Empereur.

Mais toutes ces opérations

restent étroitement subordonnées

à la

signature du Traité de Valençay entre les Français et leurs

ennemis du

moment, les Espagnols.

Le

début de l'année 1814 est

utilisé par les deux belligérants pour

réorganiser leur

armée respective. L'armée française du Maréchal Soult,

dont le

quartier général est établi

à Peyrehorade,

se voit amputer à ce moment de près de 15

000 hommes et 40 bouches

à feu

destinés à

rejoindre l'armée de Napoléon qui

combat dans l'Est de la France. Tout d'abord le 17 janvier

1814, par ordre du

Ministre de la Guerre Clarke daté du 10, la

division de cavalerie Treilhard

(4ème, 14ème 16ème, 17ème,

21ème, 26ème, 27ème dragons)

quitte

l'armée pour se rendre à Paris, via Orléans. Ensuite,

suite

à un ordre du 19 janvier (confirmation de l'ordre du

10 janvier), les

divisions d'infanterie Boyer

(2ème Léger et 24ème, 118ème, 120ème

,122ème de Ligne) et Leval

(10ème et 17ème Léger et 3ème, 15ème,

101ème, 105ème de Ligne), soit

environ 10 000 hommes, se rendent également

à Orléans.

Le Duc de Dalmatie en voulant montrer son zèle à la cause

impériale

envoie en plus,

sans ordre, les

dragons de la brigade Sparre

(5ème et 12ème

régiments) stationnés vers Tarbes, 2 compagnies

d'artillerie à cheval et 2 compagnie d'artillerie à

pied (soit 28 bouches à feu) (Lettre

du

Maréchal Soult au Duc de Feltre le 2 février 1814 à Peyrehorade).

Enfin

début

février, c'est le tour de 4 700

hommes pris

dans 19 régiments, de tous les gendarmes et de 2000

vétérans de quitter l'Armée des

Pyrénées. Devant l'affaiblissement de ses

troupes, le

Maréchal Soult propose au Ministre de la Guerre Clarke (courrier

du 17 janvier)

et ensuite à Napoléon (courrier

du 19 janvier)

de ne garder qu'une forte garnison à Bayonne sous les ordres

du

lieutenant-général Drouet d'Erlon et un corps de

partisans commandé par le

lieutenant-général

Clausel, ayant pour but de menacer en permanence les

arrières et

les flancs de l'ennemi. Il propose ainsi, que le reste des troupes

disponibles, sous les ordres du

lieutenant-général

Reille, aille renforcer les armées à

proximité de

Paris et que lui-même vienne se mettre au service de

l'Empereur.

Mais toutes ces opérations

restent étroitement subordonnées

à la

signature du Traité de Valençay entre les Français et leurs

ennemis du

moment, les Espagnols.

Les espoirs déçus du Traité de Valençay

En effet, cette période est marquée par un important jeu diplomatique autour du "Traité de Valençay", daté du 11 décembre 1813, entre les Espagnols et les Français. Ce traité prévoie, entre autres, d'établir une paix durable entre les deux pays (art. 1), de reconnaître Ferdinand VII comme Roi d'Espagne (art. 3), d'échanger les prisonniers de guerre (art. 11 et 12), mais surtout ce traité a également pour but principal de faire évacuer les troupes anglaises du territoire espagnol (art. 6). Mais les tergiversations de Napoléon, qui souhaite que ce traité soit ratifié par les Cortes en Espagne, entraînent sa mise en application bien trop tardivement pour le salut des armées françaises. Ce traité restera caduc par ailleurs, car il ne sera jamais reconnu par le gouvernement insurrectionnel espagnol et ne le sera pas plus par Ferdinand VII lors de son retour dans la Péninsule.

La dure réalité du terrain

Ainsi,

voyant les Espagnols toujours fidèles aux Anglais en

ce

début du mois de février 1814, le Maréchal Soult demande

alors le

retour de ses renforts pour être en mesure de s'opposer aux forces

alliées

(lettre du 2

février à Clarke). Cependant afin de

suppléer au départ de troupes de

l'Armée des Pyrénées,

Napoléon

avait ordonné à la division

de

réserve de Toulouse de faire partir 12

000 conscrits vers

l'Armée des Pyrénées. Dans sa lettre du 2 février

à Clarke, le Duc de Dalmatie

attendait de la levée de 1815, 17 800 conscrits, mais dont

l'intégration dans les unités combattantes ne

serait effective

que deux ou

trois mois plus tard... bien trop tard !!!

A partir de ce moment précis, le général en chef français se persuade qu'il n'est plus de taille à se mesurer aux troupes coalisées dans une affaire générale tant la disproportion des forces est, pour lui, trop évidente.

De plus, les troupes françaises doivent faire face à des ressources précaires du fait de leur comportement vis-à-vis de la population française. En effet, les troupes ont conserver d'Espagne leurs facheuses méthodes de subsistance qu'elles utilisaient en territoire conquis. Ainsi les dispositions des habitants des régions traversées sont très hostiles aux soldats de l'Armée des Pyrénées. Les régions du Sud-Ouest subissaient de plein fouet les réquisitions et il est également impossible d'effectuer des recrutements locaux de valeur et dignes de confiance. De leur côté, les troupes de Maréchal Wellington sont, quant à elles, accueillies à bras ouverts car ces dernières respectent les hommes et les propriétés (du moins pour la plupart des troupes anglaises et portugaises) et paient comptant tous leurs achats. Wellington, en personne, veille à ce respect des habitants, ce qui lui garantit en échange la docilité des hommes et évite des soulèvements populaires.

Reprise des opérations alliées

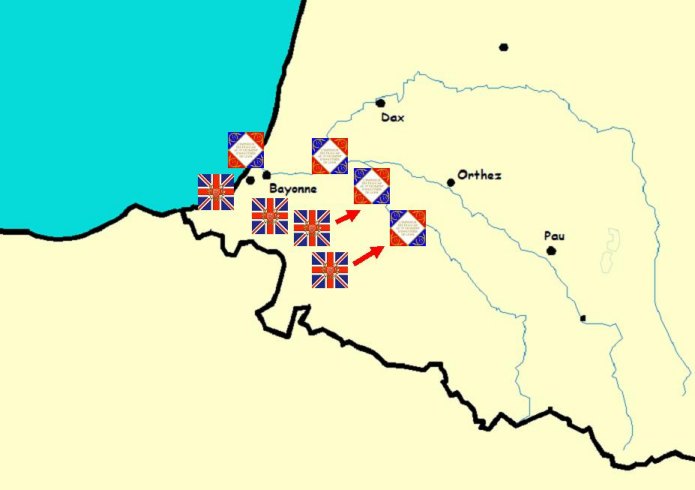

Au début

du mois février 1814, lorsque les conditions climatiques

se sont nettement améliorées et où la

fidélité des troupes espagnoles

est confirmée, Wellington

lance son plan d'attaque. Ce plan prévoit de couper

définitivement les troupes du Maréchal Soult de

la place forte de Bayonne en attaquant

les

Français vers l'Est,

afin de pouvoir assiéger librement cette place et passer

le fleuve de l'Adour. Bayonne, ville stratégique,

permettra de ravitailler,

par la suite, l'armée alliée par des transports

fluviaux

à

travers l'Adour dès que ses troupes

s'éloigneront

de la

mer. L'attaque de l'armée française

vers l'Est

peut avoir également pour résultat un

contournement

de la

gauche

des troupes de Soult, ce qui isolera l'ensemble

des unités

françaises dans

un

espace fort réduit ayant comme seule issue le Nord et les

Landes, direction

critique pour la poursuite des opérations et la survie des

hommes.

Dès lors, plusieurs accrochages sérieux entre les troupes alliées et françaises ont lieu à partir du 14 février 1814 (combat de Hélette) à travers les différents passages des rivières (Joyeuse, Bidouze) et des gaves du pays (Saison, Oloron, Pau).

Dès le 14 février, les troupes espagnoles du général Mina, venant de la vallée du Bastan, bloque la place forte de Saint-Jean-Pied de Port et ce, jusqu'à sa reddition le 30 avril 1814.

Les préparatifs plus laborieux que prévus et le mauvais état de la mer à l'embouchure de l'Adour à Bayonne occasionnent le report du passage du fleuve. Wellington reporte alors toute son attention vers les opérations initiées à l'Est du front où ses troupes avancent de manière significative. Cette situation amène ainsi le champ des opérations à proximité de la ville d'Orthez en cette fin du mois de février 1814.

-

Début de la campagne le 14 février 1814 -

Notes

:

1

-

L'armée de Catalogne reste, quant à elle, sous le commandement

du

Maréchal Suchet et continue de se battre sur le territoire

est-espagnol.